如何让思政课的理论知识真正走进学生心里,是当前思政课教育必须直面并解答的核心命题。为切实破解长期以来部分思政课存在的“重课堂讲授、轻实践体验”,甚至“填鸭式”理论灌输与学生现实感知脱节的问题,我校马克思主义学院积极求变,于10月17日组织口腔学院、酒店管理学院、护理学院共47名学生,前往刘集红色教育基地开展了一场以“追寻红色火种,感悟信仰力量”为主题的沉浸式研学活动。

本次活动是深入贯彻落实《关于推进新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神的有效探索。通过将思政小课堂与社会大课堂有机结合,推动思政教学与地方红色文化资源深度融合,学院着力打造“行走的思政课”,以生动实践打破传统教学的时空壁垒,让红色历史可感可知,使红色基因成为涵养青年学生理想信念、价值理念与道德观念的鲜活教材。

聆听宣言故事,筑牢理想根基

在山东党组织的发展史上,中共刘集党支部犹如一粒坚韧的“红色火种”,早在1925年春便已点燃,迅速在鲁北大地蔓延成势。在刘良才、刘子久等早期党员的带领下,当地农民发起了“觅汉增资”“掐谷穗”“砸木行”等一系列革命斗争,唤醒广大群众的阶级意识与抗争勇气。刘集党支部不仅成为鲁北地区的“核心引擎”,更将革命火种辐射至周边村庄,点燃了整个地区的革命热情。而《共产党宣言》中文首译本在刘集村的传播与保存,更是山东农村马克思主义早期传播的重要标志,也成为刘集党支部一段鲜明的历史印记。

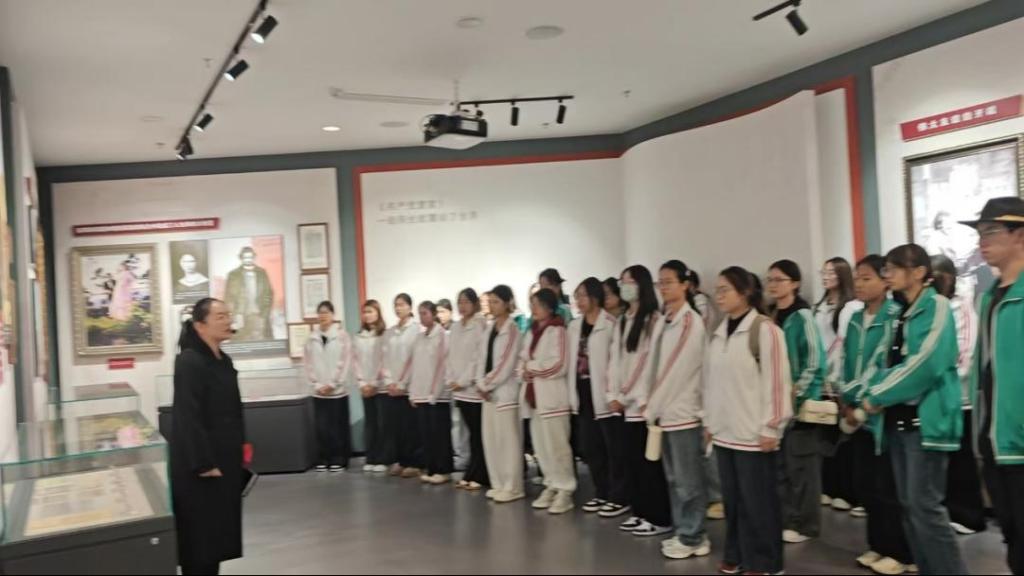

当天下午,学生们冒雨走进《共产党宣言》陈列馆。馆内珍贵的历史文物、详实的文献资料与逼真的场景复原,生动再现了早期共产党人传播真理、播种信仰的艰辛历程。在讲解员的引导下,同学们依次参观了《共产党宣言》在世界、在中国、在广饶三大展区,深刻感悟这一伟大文献对世界共产主义运动、中国革命进程以及广饶地方实践的深远影响。大家细致了解《共产党宣言》中文首译本从问世、传播到指导革命实践的完整历程,不时驻足凝望、低声交流,在庄重而沉浸的氛围中,真切体会到革命先烈坚守信仰、追求真理、不屈不挠的伟大精神。

走出《共产党宣言》陈列馆,天空依旧飘着细雨,却丝毫未能浇灭同学们的研学热情。大家秩序井然地前往中共刘集支部旧址,在那座古朴的院落与简陋的屋舍间,追寻革命先辈开展革命斗争的坚实足迹。

踏入旧址,首先映入眼帘的是刘子久与刘良才两位烈士的雕像。右侧是手握农具、目光坚毅的“刘良才”,左侧则是意气风发、手持《共产党宣言》的“刘子久”。药学二班的两位同学担任起临时讲解员,向同学们深情讲述他们投身革命、英勇斗争的光辉事迹。

冒雨参观旧址,传承奋斗精神

庭院中,刘世厚老人的雕像静静矗立,无声诉说着那段不平凡的守护历程。他的一生,是为革命默默奉献的一生。尤为值得一提的是,他正是我国首版《共产党宣言》中文全译本“刘集版本”的保存者与捐献者。从1932年到1975年,历经风雨沧桑、多次危难,刘世厚老人始终以生命守护这本马克思主义经典,使其得以在鲁北农村传承不息。伴随着药学一班两位同学的讲解,刘世厚与《共产党宣言》的动人故事深深打动了在场的每一个人。

在中共刘集支部发展壮大的历程中,《共产党宣言》如同一束划破暗夜的真理之火,照亮了马克思主义在鲁北传播与新党员发展的道路。1926年,那本印有马克思肖像、书名误印为《共党产宣言》的首译本,由刘集早期女共产党员带回。支部书记刘良才如获至宝,在自学基础上创办农民夜校,连续三个冬春,以最朴实的语言向乡亲们传播马克思主义真理。在药学二班同学的讲述中,我们仿佛看到煤油灯下,农民们凝神倾听真理之声、眼中闪烁着求知光芒的场景——一颗颗革命的火种,正于此悄然点燃。

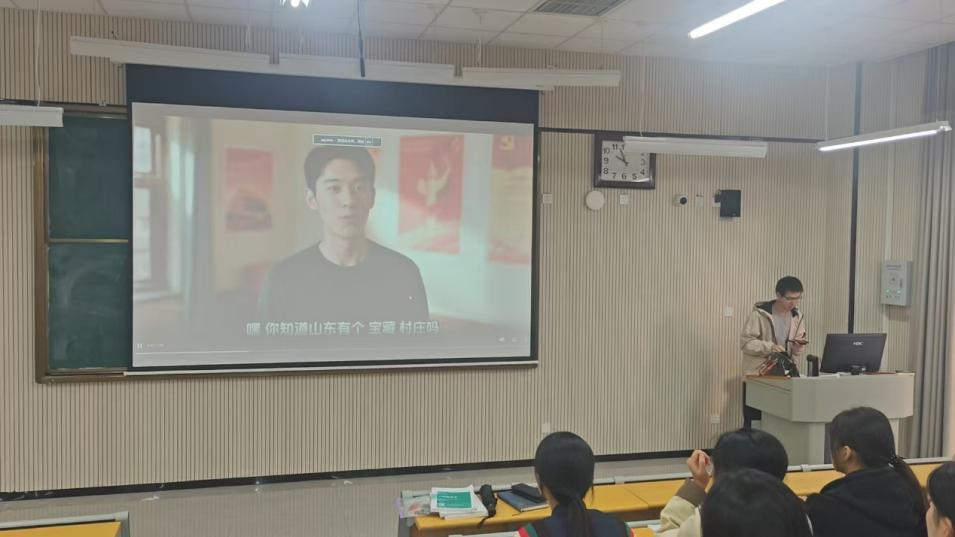

研学结束后,口腔学院的三位同学主动承担起宣讲任务,将刘集之行的见闻与感悟带回班级。在口腔一班、二班的党史课堂上,周长櫆同学动情地说道:“一个小村庄,守护了一本《共产党宣言》,也让我们看到个人命运与国家前途的血脉相连。这段历史,让我深受触动。”